ソーシャルサポートを増やす方法

皆さんこんにちは。コミュニケーション講座を開催している公認心理師の川島達史です。今回は「ソーシャルサポートの増やし方」についてご相談を頂きました。

相談者

28歳 女性

お悩みの内容

私は現在、精神疾患の療養中です。精神保健福祉士の援助者の方から、ソーシャルサポートをもらえる環境を作り、孤立しないようにしましょうと言われました。

ただ私は元々、孤立しがちな生活で、具体的にどうすれば良いかわかりません。ヒントをもらえると嬉しいです。

孤立しがちな生活は、どうしても気分が滅入ってしまうと思います。当コラムでは、ソーシャルサポートの種類を解説し、実際に増やす方法を提案させて頂きます。是非最後までご一読ください。

意味と種類

ソーシャルサポートの意味

ソーシャルサポートは、1970年代に キャッセル (Cassel, J.) や キャプラン (Caplan, G.) という学者によって提唱され発展してきました[1]。意味としては以下のようになります。

家族、友人や隣人などの個人をとりまく様々な人々からの有形、無形の援助を指す

定義を見ると、ソーシャルサポートはかなり広い概念であることがわかります。

種類

1981年になると、ハウス (House, J.S.) という心理学者により以下の4種類に分類されました。[2]

①情緒的サポート

周りの人に、話を聴いてもらったり、共感してもらうことを意味します。私たちは気持ちを共有し合うことで精神的に支え合っています。

②道具的サポート

問題を解決するために物理的な支援をもらうことを意味します。金銭的に余裕がない時に親から援助をもらったり、公的機関を頼ることが挙げられます。

③情報的サポート

問題を解決するための情報による支援を意味します。仕事を失った時に、転職に役立つ情報を知ることなどが挙げられます。

④評価的サポート

行動や考えに対する客観的な評価を意味します。「よく頑張ってるね!」など、肯定的な評価を得ることが挙げられます。

私たちはこれらのソーシャルサポートをもらったり、提供したりを繰り返し、支え合って生きているのです。

心理的,身体的効果

周囲からのサポートが得られると、心理面、身体面で数えきれないほどのメリットがあります。折りたたんで記載したので興味がある見出しを展開してみてください。

心理面のメリット

細田ら(2009)[3]の研究では、中学生305名を対象に、以下の3つのソーシャルサポートと自己肯定感の関係について調査しました。その結果が以下の図です。数字は相関係数といい、数値が大きいほど関係が強いことを意味します。

図を見ると、父親、母親、友人、教師のいずれのソーシャルサポートもプラスになっていることがわかります。ソーシャルサポートが満たされた人は、自己肯定感が高くなりやすいという結果になっています。自己肯定感が低い方は、周りのサポートをもらうことも大事と言えます。

前述したようにソーシャルサポートの1つに「評価的サポート」があります。評価的サポートとは、周囲からの肯定的な評価を意味します。浅沼ら(2018)[4]は、大学生249名を対象に、ほめられ経験の効果を調査しました。その結果は下図に示されています。

能力をほめるとは

「君は優秀だ」

「才能があるね」

など、元々持っている部分を肯定することを言います。

努力をほめるとは

「いつも頑張っているね」

「真剣に取り組んでいた」

など、結果ではなく、本人の取り組む姿勢を肯定します。

どちらも自信につながりますが、能力よりも努力を褒められた方が、より効果的であることがわかります。

城(2013)[5]は、大学生を対象にソーシャルサポートの効果を研究しました。結果は以下の表のようになりました。

図を見ると、自己開示をするとソーシャルサポートを受けやすいことをわかります。例えば、悩みがある場合は、素直に助けを求めることが大事だと言えそうです。

そうしてソーシャルサポートを受けると、相手に受け入れてもらったという被受容感につながるのです。被受容感とは、私には居場所がある、私を肯定してくれる人がいる、という感覚です。被受容感があると、日々の生活に安心感をもって取り組むことができるのです。

浅野ら(2008)[6]は、協調性、外向性、ポジティブ感情の関連について調べています。

その結果、協調性は外向性の高さに結び付き、結果的にポジティブな感情に結び付く傾向があることがわかりました。外向性とは、周囲に意識が向きやすい社交的な性格特性のことです。

協調性を持ち、相手としっかり関わり合えば、結果的にポジティブ感情が増えると言えそうです。サポートをすると、相手が喜びます。その姿を見ると、助ける側も元気になります。助けられるだけでなく、相手を助けることは、自分自身にとっても大事なことなのです。

小松ら(2010)[7]は、40歳以上の会社員の男性712名に対して、職業性ストレス(職場でのストレス)とソーシャルサポートの関連について調査を行いました。その結果、ソーシャルサポートを受けている人は、職業性ストレスと抑うつ傾向が低い傾向があることが明らかになりました。

最初に上司からのサポートを見てみます。上司からのサポートを受けている人は、抑うつ傾向が低いことが分かります。

最初に上司からのサポートを見てみます。上司からのサポートを受けている人は、抑うつ傾向が低いことが分かります。

次に、同僚からのサポートです。こちらも上と同じく(-)マイナスの関係性、つまり、同僚からのサポートが得られている人ほど、抑うつ傾向が低下します。

このように、ソーシャルサポートを受けると、職業性ストレス(職場でのストレス)が下がります。その結果、仕事が辛い気持ちが緩和されて、前向きに仕事に取り組めるようになるのです。

無表情な方は、悩みを抱えたときに助けをもらいにくい傾向があります。井奈波(2015)[8]の研究では、ストレスの緩和要因について調査しました。以下の図をご覧ください。

ほぼ笑わない人と比較して、よく笑う人の方が周囲からサポートを受けやすいことが分かります。無表情の人は、上司や同僚などのソーシャルサポートを受けにくいといえそうです。

無表情の人は感情が表に出づらく、落ち込んでいることに周りが気づかない可能性があります。また、笑顔の人は周囲から話しかけられやすい傾向があるので、落ち込んでいるときにも周囲が声をかけてくれることが多くなります。結果として、たくさん笑う人の方がサポートを得やすくなるのです。

身体面のメリット

ソーシャルサポートは心だけでなく、身体にもプラスの効果があります。

大坪(2017)[9]は、大学生254名に対して、身体的な影響も含めてソーシャルサポートの調査を行いました。その結果、家族、大切な人、友人のサポートは疲労感などの項目において効果があることがわかりました。結果の一部が下図となります。

これは、家族からのサポートを得やすい方は、疲労感が少ないという意味になります。家庭環境の安定は身体の健康に役立つと言えます。

大坪(2017)[9]は、大学生254名に対して、身体的な影響も含めてソーシャルサポートの調査を行いました。その結果、家族、大切な人、友人のサポートは、自立神経症状などの項目において効果があることがわかりました。結果の一部が下図となります。

これは、家族からのサポートを得やすい方は、自立神経症状が少ないという意味になります。家庭環境の安定は身体の健康に役立つと言えます。

斉藤・近藤ら(2015)[10]は、愛知県の高齢者12,000人を対象に「高齢者の交流頻度と孤独感」について研究を行いました。その結果の一部が下図となります。

交流がない人は交流がある人より認知症率が高くなっていますね。このように、人とのコミュニケーションが少ない人ほど脳機能も低下していきます。一般的に、社会的に孤立している状況の方はメンタルヘルスや健康状態が悪いケースが多いです。

毎日会話する方は、心理的な問題を周りに受け止めてもらうなどソーシャルサポートを得ることができますが、孤立している方は悩みを抱えやすくなるので注意が必要です。

斉藤・近藤ら(2015)の研究[10]では、死亡率についても調査が行われています。その結果は下図となります。まずは図を概観してみましょう。

ちょっとドキッとする結果になっていますね。交流がない人は交流がある人より死亡率が高いことが分かります。

人と触れ合う機会が少ない方は、身体的な不調を周囲に相談することが難しかったり、病気の発見が遅れるなどして、死亡率が上昇すると予想されます。健康のためにも適度に人と交流して助け合うことが大事だとわかります。

ソーシャルサポートの活用

ここまでソーシャルサポートのメリットについて解説してきました。ここからは、日常生活でどう活かすか?という視点から7つのやり方を提案させて頂きます。

①困ったら助けを求める

②僧侶系男子,女子を探す

③コミュニティに所属しよう

④食事の機会を活かす

⑤感情交流を大事に

⑥自分も誰かを助ける

⑦深刻な場合は公的機関も視野に

自分でもできそうなものを組み合わせてご活用ください。

①困ったら助けを求める

ソーシャルサポートをもらうのが苦手な人は、助けを求めるのが苦手な傾向があります。特に日本人は男性の自殺率が高く、

助けを求めることが恥ずかしい

どうせ誰も助けてくれない

迷惑をかけてはいけない

…という心理が働いていると考えられます。しかし、人間はそもそも社会的な動物で、困った時はお互い様という精神を根本的に持っている生き物です。きっとあなたのことを助けてくれる人はいるはずです。

助けてと言えない、悩みを一人で抱え込んでしまう・・・という人は「苦しい時はお互い様!」という意識を持って、身近に少しずつでも相談を持ち掛けてみましょう。元気になったら今度はあなたが誰かを助けてあげればOKなのです。

Flynnら(2008)の研究[11]では、大学生53名を対象に、街中で見知らぬ人に「携帯電話を貸してください」とお願いしてもらいました。

被験者たちは、10人に声をかけても1人しか応じてくれないだろうと予測していたのですが、実際は平均6人に1人のペースで携帯電話を貸してくれたのです。

助けを求めれば、きっと誰かが援助をしてくれます。困った時は一人で抱え込まないようにしましょう。

②僧侶系男子,女子を探す

もしあなたの周りが、

悪口が多い

批判が多い

競争意識が非常に強い

そんな方ばかりだとしたら要注意です。精神的に休まる暇がなく、消耗してしまうでしょう。そんな時におススメなのが、攻撃的な人とは距離を置き、僧侶のように穏やかな人と仲良くなるという作戦です。

例えば、ボランティアサークル、歌のサークル、地元のスナック、などでは比較的受容的な方が多そうです。上下関係が少なく、温かい言葉を使う方が多い環境を大切にしましょう。

③コミュニティに所属しよう

以下のような状況にある方は要注意です。

独り暮らしで話し相手がいない

一言も話さない日がある

家族と会話する時間が取れない

会話をしなくても業務が進められる

このような状況にある方は、ソーシャルサポート不足であると推測されます。対策として、コミュニティに所属して、気軽な会話をふやすことが大事です。

筆者(川島)の経験則になりますが、所属しているコミュニティが5つ以上あれば十分でしょう。ソーシャルサポートを得やすい環境にあると考えられます。

2個以下の方は赤信号です。コミュニティの数が少ないと、1つのコミュニティでうまく行かない時に気持ちが不安定になりやすく、立て直しが難しくなってきます。

5個以上の方:青色信号

3~4個の方 :黄色信号

2個以下の方:赤色信号

以下のコラムではコミュニティを探すコツについて解説をしています。黄色信号、赤信号の方は参考にしてみてください。

コミュニティの意味,所属,探し方

④食事の機会を活かす

食事の際、

会社でいつも一人で食べる

食事中、会話がない

テレビをつけながらご飯を食べる

お互いスマフォをいじっている

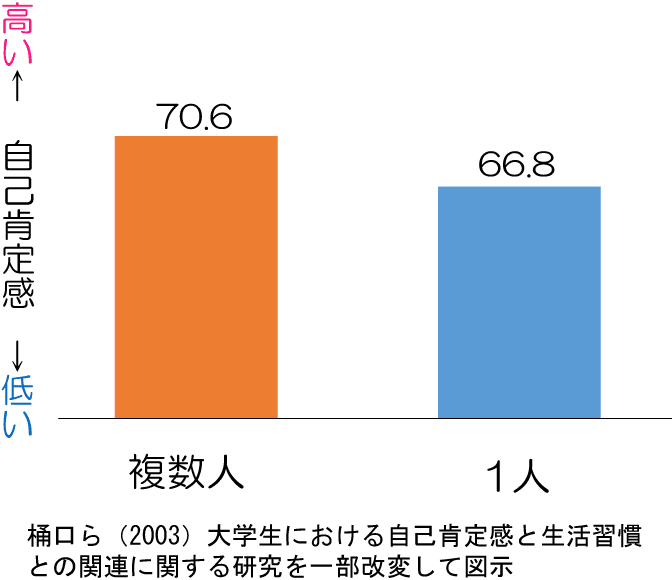

このような習慣がある方は要注意です。桶口ら(2003)[12]は、

研究では、夕食を「

つまり、

食事中は私たちが最も無防備になり、自己開示を気軽にしやすい状況です。食事中だけは、スマフォをいじらず、気軽な楽しい会話をするなどの習慣を大事にしましょう。

⑤感情交流を大事に

いざ会話をする場面になったとき、

無表情で会話をする

問題解決の話ばかりする

討論っぽくなってしまう

これらの傾向がある方は注意が必要です。なぜなら、これらの会話では感情交流が不足しがちで、精神的には回復しにくいからです。大事なのは、楽しかったこと、うれしかったこと、辛かった悩みなど、お互いに心を開いて会話をすることです。

冷静な会話が多く、感情交流が不足しがち…と感じる方は筆者が主催する人間関係講座をおススメしています。温かい会話の練習、共感するトレーニング、自己開示の練習などたくさん行っていきます。詳しくは、以下のリンクを参照ください。

⑥自分も誰かを助ける

ソーシャルサポートはもらうだけでなく、余裕があるときは是非とも自分自身も行いたいものです。先程の心理的メリットのところでもお伝えしましたが、誰かを助けるとポジティブな気持ちになることができます。

困った人がいたら助ける、悩んでいる人がいたら悩みを聴く、そういった姿勢はきっとあなた自身のメンタルヘルスも向上させます。お互い助け合う姿勢を大事にしましょう。

⑦深刻な場合は公的機関も視野に

ここまで紹介した①~⑥のやり方は、ある程度余裕がないとできない行動です。もしも今、消えてくなくなりたい気持ちがあったり、自己価値が著しく低下している感覚がある場合は、医療や公的機関のソーシャルサポートも視野に入れましょう。

代表的なものとしては、精神科や心療内科です。お医者様のサポートは心の支えになるでしょう。もし医療に頼ることに抵抗がある場合は、市町村の精神保健福祉相談を活用してみるのも良いでしょう。地域にある様々なソーシャルサポートを紹介してくれるはずです。

まとめ

紀元前300年頃、哲学者のアリストテレスは

「人間は社会的動物である」

と主張しました。私たちは、一人一人ではまったくもって脆弱な生き物です。仮に無人島に1人になってしまったとしましょう。3日もすれば飢えと渇きと孤独感でおかしくなってしまいます。

暖かいお布団で寝ることがでる

おいしい食べ物を口にすることができる

安全な暮らしができる

これらは、私たちが助け合って生きているからなのです。困った時はお互いさま!困った時は助けてもらい、また困った人を助ける習慣をつけていきましょう。

しっかり身につけたい方へ

当コラムで紹介した方法は、公認心理師による講座で、たくさん練習することができます。内容は以下のとおりです。

・ソーシャルサポートを増やす,講座で悩み相談

・悩みを抱え込まない,主張練習

・孤独な生活を改善,温かい人間関係作り

・感情交流を増やす,会話の練習

🔰体験受講🔰に興味がある方は下記の看板をクリックください。筆者も講師をしています(^^)

6件のコメント

すべてのコメントを読むコメントを残す

- direct-comm

- 2025年1月26日 9:16 AM

返信する- 肉まん

- 2025年1月11日 8:42 AM

両親の介護を4人兄弟で始めました。私にだけ母から強烈に罵倒されました。悩んでいたら父からも「母を憎むような娘とは縁を切る」とLINEを消去されました。誰がどのように父に言ったのかはわからないし知りたくも無いです。子供の頃から両親とには邪魔者扱いをされてきましたがこの年になってまでこんなふうに言われて心が折れました

返信する- はすみ

- 2024年9月7日 3:52 PM

東大阪の小姑に一方的に嫌がらせをされてます。

これは死ぬまでされると思います。

誰もいない場所に消えたいです。返信する- 9641

- 2024年8月28日 9:54 PM

更年期でイライラするのか、年寄の両親にイライラするのかわからないのですが、ストレスチェックをしたら、重度だったので、書き込みしてみました。家では、私の居場所はなく、何かいうと、文句を言われるし、とても疲れてしまいます。どこか、遠くに行きたいです。

返信する- T

- 2024年5月10日 11:20 AM

一人暮らし、友達彼氏0、独身、仕事は在宅(今は無職)毎日誰とも会話しないのが普通です。嫌われ者で誰ともうわべ以上の関係失火できません。毒親は他界炭で家族はいません。趣味の音楽活動は活発ですが先日は、メンバーに「あのlive行く?」とlineで軽く聞いたら既読無視の後断りの返事がきました。私が誘ったと誤解された様です。誘ってないし、そんなに困惑するほど嫌いなのかと憎み、その人の事も自分も大嫌いになりました。元から嫌われ者の自分も自分を嫌う他人も大嫌いです。それを延々と繰り返してるので死にたくなります。自分や他人を憎む気持ちがどうしてもなくなりません。通常は取り繕ってますが、潜在意識は、どうせ私の事なんて嫌いでしょ、私もあんたたち大嫌いだから というのが刻まれてます。SSTや神経科通いましたが基本姿勢は全く改善しません。自分が敬遠され拒絶されるのは変わりません。

返信するすべてのコメントを読むコラム監修

名前

川島達史

経歴

- 公認心理師

- 精神保健福祉士

- 目白大学大学院心理学研究科 修了

取材執筆活動など

- NHKあさイチ出演

- NHK天才テレビ君出演

- マイナビ出版 「嫌われる覚悟」岡山理科大 入試問題採用

- サンマーク出版「結局どうすればいい感じに雑談できる?」

YouTube→

Twitter→

名前

長田洋和

経歴

- 帝京平成大学大学院臨床心理学研究科 教授

- 東京大学 博士 (保健学) 取得

- 公認心理師

- 臨床心理士

- 精神保健福祉士

取材執筆活動など

- 知的能力障害. 精神科臨床評価マニュアル

- うつ病と予防学的介入プログラム

- 日本版CU特性スクリーニング尺度開発

名前

亀井幹子

経歴

- 臨床心理士

- 公認心理師

- 早稲田大学大学院人間科学研究科 修了

- 精神科クリニック勤務

取材執筆活動など

- メディア・研究活動

- NHK偉人達の健康診断出演

- マインドフルネスと不眠症状の関連

・出典[1] 稲葉 昭英・浦光 博・南 隆男 (1987). 「ソーシャル・サポート」研究の現状と課題 三田哲學會[2] House, J.S. (1981). Work Stress and Socal Support. Boston, MA: Addision-Wesly.[3] 細田 絢・田嶌 誠一 (2009). 中学生におけるソーシャルサポートと自他への肯定感に関する研究 教育心理学研究, 57, 309-323.[4] 浅沼 美里・山本 奬 (2018). 教師からのほめられ経験・叱られ経験がその後の自己効力感に与える影響 岩手大学大学院教育学研究科研究年報, 2, 49−57.[5] 城 佳子 (2013). 大学生の自己開示・ソーシャルサポートが被受容感に及ぼす影響の検討 : 被開示スキルとの関連を通して 人間科学研究, 34,63 -72.[6] 浅野 壮志・小田島 裕美・宮 聡美・阿久津 洋巳 (2008). 性格5因子とポジティブ・ネガティブ感情, ストレス反応, 対人不安の関連 岩手大学教育学部附属教育実践総合センター研究紀要, 7, 113-133.[7] 小松 優紀・甲斐 裕子・永松 俊哉・志和 忠志・須山 靖男・杉本 正子 (2010). 職業性ストレスと抑うつの関係における職場のソーシャルサポートの緩衝効果の検討 産業衛生学雑誌, 52, 140-148.[8] 井奈波 良一 (2015). 女性看護師の声を出して笑う頻度と勤務状況,日常生活習慣および職業性ストレスの関係 日本職業・災害医学会会誌,63, 81-87.[9] 大坪 岳 (2017). 青年期のコミュニケーション・スキルとソーシャル・サポートがレジリエンスに及ぼす影響 追手門学院大学心理学論集, 25, 13-25.[10] 斉藤 雅茂・近藤 克則・尾島 俊之・平井 寛 (2015). 健康指標との関連からみた高齢者の社会的孤立基準の検討 10年間のAGESコホートより 日本公衆衛生雑誌, 62, 95-105.[11] Flynn. F., & Lake, V.K.B. (2008). If You Need Help, Just Ask: Underestimating Compliance With Direct Requests for Help. Journal of Personality and Social Psychology, 95, 128-143.[12] 樋口 善之・松浦 賢長 (2003). 大学生における自己肯定感と生活習慣との関連に関する研究 福岡県立大学看護学部紀要, 1, 65-70.

- 心理学コラム

社交不安症

アイデンティティを確立する方法

- 2024-12-31アイデンティティを確立する方法‐公認心理師監修,ダイコミュ相談室

- 2024-12-31アイデンティティを確立する方法,ライフチャート法

曖昧さ耐性を高める

- 2024-12-31曖昧さ耐性の意味とは,高める方法を解説-公認心理師監修

アイメッセージの使い方

あがり症を克服する方法

- 2024-12-31あがり症を克服したい,治し方を知りたい-公認心理師監修,ダイコミュ相談室

- 2024-07-03あがり症を克服する,私的自己意識を高める方法, 公認心理師が解説

アダルトチルドレンを克服する方法

- 2024-12-31アダルトチルドレン,機能不全家族を克服する方法‐ダイコミュ相談室

あおり運転の原因と対策

大人の愛着障害を克服する方法

- 2024-12-31大人の愛着障害を心理師視点から克服する方法,治療法‐ダイコミュお悩み相談

子どもの愛着障害と治療法

- 2024-12-31子どもが愛着障害かもしれない,診断基準や症状,治療法‐ダイコミュ相談室

「今ここ」を生きる力をつける

- 2024-12-31「今ここを生きる力」をつける方法‐公認心理師が解説,ダイコミュ心理相談

HSPの特徴と向き合う方法

- 2024-12-31HSPの特徴や症状とチェック,適職とは-公認心理師監修

悲しい気持ちを乗り越える方法

- 2024-12-31悲しい気持ちを乗り越える方法,4つのプロセス‐ダイコミュ相談室

空の巣症候群を克服する方法

- 2024-12-31空の巣症候群を克服する方法,母子家庭,父親の方へ-ダイコミュ心理相談室

考えすぎる性格を治す方法

- 2024-12-31考えすぎる性格を治す方法,やめる方法‐ダイコミュ心理相談室

完璧主義をやめる方法

- 2024-12-31完璧主義をやめる3つの方法,やめたい方へ‐ダイコミュ相談室

感受性が強すぎる,4つの対策

- 2024-12-31感受性が強すぎる,豊かな人,4つの対策‐ダイコミュ心理相談

感情のコントロール方法

- 2024-12-31感情のコントロールができない,7つのトレーニング方法を解説-ダイコミュ人間関係

気分が落ち込む時の対処法

- 2024-12-31気分が落ち込む時の対処法,過ごし方‐ダイコミュ心理相談室

基本的信頼感を回復する方法

- 2024-12-31基本的信頼感の意味と回復する方法を公認心理師が解説

恐怖心を克服する方法

- 2024-12-31恐怖心を克服する方法,なくす6の手法‐ダイコミュ心理相談室

虚無感を解消する方法

- 2024-12-31虚無感を解消する方法,うつ病に注意する‐ダイコミュ相談室

緊張しない方法,ほぐす方法

- 2024-12-31緊張しない方法,ほぐす方法を知りたい,面接,人前で話す‐ダイコミュ心理相談

苦しい,辛い時期の乗り越え方

- 2024-12-31苦しい・辛い時期の乗り越え方,助けてと感じたら‐ダイコミュ相談室

限界設定のやり方

- 2024-07-05限界設定の意味とは,やり方や具体例を公認心理師が解説-ダイコミュ心理相談

元気が出ない時の対処法

- 2024-12-31元気が出ないときの原因と対処法-ダイコミュ相談室

現実検討能力をつける方法

- 2024-12-31現実検討能力をつける方法,向上させる方法-公認心理師が解説

後悔しない生き方・人生・考え方

- 2024-12-31後悔しない生き方・人生になる方法,考え方や有意義にする方法-ダイコミュ相談室

- 2024-12-31後悔しない生き方・迷わない方法-損得勘定実行法

好奇心旺盛になる方法

- 2024-12-31好奇心を持つ,旺盛になる6つの方法を公認心理師が解説‐ダイコミュ心理相談室

- 2023-11-30好奇心旺盛なる方法,むずむずツリーで興味関心を刺激する|ダイコミュ知恵袋

- 2024-02-03好奇心旺盛になる!感情ベース行動法❘ダイコミュ知恵袋

心を整理する方法

- 2024-12-31心を整理する5つのプロセス,諦める勇気を持つ‐ダイコミュ相談室

孤独感が強い人の対処法

- 2024-12-31孤独感が強い,うつな気持ちへの対処法,解消法-ダイコミュ相談室

コンプレックスを克服,解消する方法

- 2024-12-31コンプレックスを克服,解消する方法,学歴や容姿で悩む方へ‐ダイコミュ心理相談室

- 2024-12-31コンプレックスを克服する本棚セラピー

罪悪感が強い解消する方法を知りたい

- 2024-12-31罪悪感を消す方法,手放す6つの方法を解説‐ダイコミュ心理相談

挫折経験を乗り越える方法

- 2024-12-31挫折経験から立ち直る,乗り越える方法を公認心理師が解説-ダイコミュ心理相談

寂しい,さみしい時の過ごし方

- 2024-12-31寂しい時の過ごし方,8つの対処法を公認心理師解説‐ダイコミュ心理相談室

幸せになる方法

- 2024-12-31厳選!幸せになる8つの方法,言葉の使い方‐ダイコミュ心理相談

自我を育てる方法

- 2024-12-31自我を育てる,鍛える6つの方法-公認心理師が解説

自己愛が強い人への接し方

- 2024-12-31自己愛が強い人,特徴,自己肯定感との違いを公認心理師が解説

自己否定をやめる方法

- 2024-12-31自己否定をやめる方法を公認心理師が解説‐ダイコミュ心理相談

情緒不安定の治し方

- 2024-12-31情緒不安定の治し方,6つの対処法‐公認心理師が解説

思考停止法,中断法

- 2024-12-31思考停止法,中断法でネガティブ反芻を改善‐公認心理師監修

深呼吸のやり方

- 2024-12-31深呼吸の効果とやり方,何秒が適切?公認心理師が解説‐ダイコミュ心理相談

自意識過剰を治したい

- 2024-12-31自意識過剰を治す方法,原因や特徴を公認心理師が解説‐ダイコミュ心理相談

自己肯定感を高める方法

- 2024-12-31自己肯定感が低い方へ,高める4つの方法‐公認心理師が解説‐ダイコミュ心理相談

自己効力感を高める方法

自己嫌悪に陥る,やめる方法

- 2024-12-31自己嫌悪に陥る方へ,やめる方法を8つ解説‐ダイコミュ心理相談

自責の念に駆られる時の対処法

- 2024-12-31自責の念に駆られる時の対処法,克服方法-ダイコミュ心理相談

自尊心を高める方法

- 2024-12-31自尊心が低い方へ,高める方法,回復の仕方を解説‐ダイコミュ心理相談

自分が嫌いを改善する方法

- 2024-12-31自分が嫌いでたまらない方へ,改善する6つの方法を解説-ダイコミュ心理相談

自分らしく生きるコツ

- 2024-12-31自分らしく生きるコツ,10の方法を解説-ダイコミュ心理相談

自己受容する方法,やり方

- 2024-12-31自己受容する方法,やり方を心理学の見地から解説‐ダイコミュ心理相談

焦燥感への対処法

- 2024-12-31焦燥感が辛い時の原因と対処法,なくす方法‐ダイコミュ心理相談

- 2024-12-31焦燥感の対処法「時間感覚キッチリレベル」を下げる

承認欲求が強い人,なくす方法

- 2024-12-31承認欲求が強い人の特徴となくす方法を解説‐ダイコミュ心理相談

ジョハリの窓ゲームのやり方

- 2024-12-31ジョハリの窓とは,診断やゲームのやり方をわかりやすく解説,公認心理師監修

神経質を治す方法

- 2024-12-31神経質な性格を治す方法,6つの治し方を解説‐ダイコミュ心理相談

心配性の治し方

- 2024-12-31心配性と5つの治し方,長所と短所,病気の種類を解説‐ダイコミュ心理相談

ストレス症状の種類と治し方

- 2024-12-31ストレス症状の種類と6つの対策,治し方-公認心理師監修,ダイコミュ心理相談

ストレス発散,解消法

- 2025-02-06身体のストレス発散法,解消法を7つ紹介‐運動や日光浴‐ダイコミュ心理相談

ストロークの心理的効果,使い方

- 2024-12-31ストロークの心理学的な意味や種類,使い方を解説,公認心理師監修

洗脳,マインドコントロールの解除法

- 2024-12-31洗脳,マインドコントロールをされやすい人,解除方法を公認心理師が解説

絶望感への対処法

- 2024-12-31絶望感がある時期の6つの対処法,過ごし方‐公認心理師監修,ダイコミュ心理相談

ソーシャルサポートを増やす方法

- 2024-12-31ソーシャルサポートを増やす方法,4種類,,心理学の論文も紹介,公認心理師が解説

脱フュージョンのやり方

- 2024-12-31脱フュージョンのやり方,エクササイズを解説-公認心理師監修,ダイコミュ相談

楽しく生きる方法

- 2024-12-31楽しく生きる,過ごす5つの方法‐公認心理師監修,ダイコミュ心理相談

デイリーハッスルの対処法

- 2024-12-31デイリーハッスルとは,意味や対処法を解説-公認心理師監修

内向的を長所にする方法

- 2024-12-31内向的な性格を長所や強みに変える5つの方法-公認心理師監修,ダイコミュ心理相談

逃げ癖を直す方法

認知の歪みを治す方法,対処法

- 2024-12-31認知の歪み10の原因と治し方,対処法を解説-公認心理師監修

ネガティブ思考を改善する方法

- 2024-12-31ネガティブ思考をやめたい方へ,改善する6つの方法-公認心理師監修,ダイコミュ心理相談

- 2024-12-31ネガティブ思考を問題解決力として活用する方法

妬み,嫉みをやめたい方へ,なくす方法

- 2024-12-31妬み,嫉みをなくす6の方法,やめたい方へ‐ダイコミュ心理相談

- 2024-12-31妬みや嫉みを良いモチベーションに変える

ノイローゼの治し方,解消法

- 2024-12-31ノイローゼの治し方とは,3つの解消法を公認心理師が解説-ダイコミュ心理相談

悲観的を直す方法

- 2024-12-31悲観的で疲れる方へ,性格を直す6つの方法を公認心理師が解説‐ダイコミュ心理相談

人が怖い心理の克服法

- 2024-12-31人が怖い心理を克服する,治す8つの方法,公認心理師が専門解説

フラストレーションを発散する方法

ポジティブシンキングになる方法

- 2024-12-31ポジティブシンキング,思考になる5つの方法,効果‐ダイコミュ心理学相談

マイナス思考を治す,改善する

- 2024-12-31マイナス思考の原因と治す方法,6つの改善法を公認心理師が解説-ダイコミュ

マズローの欲求5段階説

- 2024-12-31マズローの欲求5段階説の意味とは, わかりやすく解説

見捨てられ不安の克服方法

- 2024-12-31見捨てられ不安の原因と治療法,6つの克服法-公認心理師が解説

無気力の対処法,治し方

- 2024-12-31無気力の4つの原因と対処法,治し方を公認心理師が解説-ダイコミュ

虚しい時の対処法

- 2024-12-31虚しい時の5つの原因と対処法を公認心理師が解説,人生を豊かに‐ダイコミュ心理相談

メタ認知力のトレーニング法

- 2024-12-31メタ認知の意味とトレーニング方法,具体例を公認心理師が解説‐ダイコミュ心理相談

メンタルが強い人の特徴,口癖

- 2024-12-31メンタルが強い人の10の特徴,口癖,考え方を公認心理師が解説-ダイコミュ心理相談

モラトリアム期間を抜け出す方法

- 2024-12-31モラトリアム期間の意味と抜け出す方法を公認心理師が解説‐ダイコミュ心理相談

勇気が出ない,勇気を出す方法

憂鬱な気分を晴らす方法

- 2024-12-31憂鬱な気分の診断,原因と晴らす方法を解説‐ダイコミュ心理相談

優柔不断の治し方

- 2024-12-31優柔不断の治し方,改善法を公認心理師が解説ダイコミュ心理学相談

- 2024-12-31優柔不断の改善‐決断に納期をつける!②

- 2024-12-31優柔不断の改善‐ベストよりベターで決めよう③

リフレーミングの練習法,ワーク

- 2024-12-31リフレーミングの9種類とは,一覧を紹介,練習法やワークを公認心理師が解説,

劣等感の克服方法

- 2024-12-31劣等感が強い人へ,克服する10の方法を公認心理師が解説,ダイコミュ心理相談

- 人間関係

アイコンタクトを取る方法,コツ

- 2024-07-14アイコンタクトの心理学的な意味と効果,9のコツを公認心理師が解説,ダイコミュ人間関係

- 2024-04-21アイコンタクトが苦手な原因と視線への過剰なこだわりを公認心理師が解説

課題の分離と仕事や子育てに活かす

愛情表現の仕方,言葉

- 2024-05-08愛情表現が苦手を改善する15の方法を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

相槌を打つのがうまくなる方法

相手の気持ちを知る方法,恋愛,片思い

安心感のある人になる方法

- 2024-05-17安心感を与える人,男性,女性になる方法を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係相談

イライラしない方法,解消法

- 2024-07-14家族,職場でイライラしない方法,解消法を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係相談

嘘つきの嘘を見抜く方法

- 2024-05-17嘘つきの嘘を見抜く12の方法を公認心理師が解説‐ダイコミュ人間関係相談

恨みが消えない,晴らす方法

- 2024-07-14恨みが消えない方へ,恨み続ける心理を晴らす方法を解説-ダイコミュ人間関係相談

笑顔の作り方,スマイルトレーニング

- 2024-05-20笑顔の作り方とスマイル練習トレーニング法,効果-公認心理師が解説

- 2024-01-06ウイウイ,ウワウワ笑顔体操のやり方,スマイルを増やそう‐公認心理師監修,ダイコミュ人間関係

SNS疲れの症状と対策

- 2024-07-14SNS疲れの症状と7つの対策を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係相談

オープンクエッション,クローズクエッション

思いやりを持つ方法

- 2024-07-14思いやりを持つ方法,育てる8つの方法を公認心理師が解説‐ダイコミュ人間関係相談

会話が続かない

- 2024-05-30会話が続かない原因と改善策,心理的な問題も解説,公認心理師が解説

会話力のトレーニング方法

- 2024-07-14会話力のトレーニング方法,上げる方法を公認心理師が解説‐ダイコミュ人間関係相談

蛙化現象を治す方法

過干渉,過保護な親や上司への対策

- 2025-01-23過干渉,過保護な親や上司への対策,子供への接し方を公認心理師が解説

過剰適応の特徴と対策

価値観が合わない対処法

感謝の気持を持つ,伝える方法

- 2024-07-14感謝の気持ちを持つ,伝える12の方法を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係相談

寛容な人になる方法

- 2024-07-03寛容な人になる方法,対応のやり方を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

感情表現のトレーニング方法

- 2024-06-02感情表現のトレーニング法,豊かにする方法を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

気遣いができる人になる方法

機能不全家族で育った

- 2025-06-09機能不全家族の特徴と精神疾患、改善方法を公認心理師が解説

気まずい関係を改善する方法

- 2024-06-15気まずい関係を改善する8つの方法,恋愛,友人関係を修復-ダイコミュ人間関係

共感力を高めるトレーニング方法

- 2024-07-14共感力を高めるトレーニング方法を公認心理師が解説‐ダイコミュ人間関係

- 2024-01-06共感力トレーニング,表情,声の抑揚を読み取る方法を公認心理師が解説

共依存関係を克服したい,夫婦,恋愛

- 2024-07-14共依存関係の7つの克服方法,治療方法を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

協調性がない人への対処法

興味が湧く,持つ方法を知りたい…

拒絶された時の対処法

- 2024-06-19拒絶された時の心理的対処法,関係を回復する6つの方法を公認心理師が解説

凝視された時の対処法

- 2024-06-17凝視する男性の心理とされた時の対処法を公認心理師が解説‐ダイコミュ人間関係

空気が読めない,原因と治し方

- 2025-02-19空気が読めない・KYな人の原因と治す方法,発達障害,病気を公認心理師が解説

愚痴を言う人の心理と対策

- 2024-06-22愚痴を言う人,言わない人の心理と対処法を公認心理師が解説

傾聴力を高めるトレーニング法

- 2024-07-14傾聴力を高める①トレーニング法を公認心理師が解説‐ダイコミュ人間関係

- 2024-07-14傾聴力を高める②「事実のオウム返し」で丁寧に受け止める

- 2024-07-14傾聴力を高める③「感情のオウム返し」

- 2024-07-14傾聴力を高める④「言い換えのオウム返し」

- 2024-07-14傾聴力を高める⑤「自己開示」を適度に入れよう

- 2024-07-14傾聴力を高める⑥「肯定返し」で温かい会話に

- 2024-07-14傾聴力を高める⑦質問のやり方「5W質問」

- 2024-01-06傾聴力を高める⑧質問の基礎「感情質問」

- 2024-01-06傾聴力を高める⑨間の取り方

結婚生活うまくいかない対処法

- 2024-07-01結婚生活がうまくいかない,うまく方法を公認心理師が解説,ダイコミュ

断り方が上手になる方法

- 2024-08-04断り方が上手になる方法,うまくなるコツを公認心理師が解説‐ダイコミュ人間関係

- 2024-06-30断り方②告白を断る,男性編・女性編,メールや例文紹介‐ダイコミュ人間関係

- 2024-07-01断り方③ビジネスの断り方,上司,営業への対処,例文‐ダイコミュ人間関係

- 2024-07-01断り方④友達の誘いを断る方法,飲み会・年賀状・結婚式,例文‐ダイコミュ人間関係

コミュニティを探す方法

コミュ力を上げる方法,鍛え方

- 2024-07-20コミュ力を上げる,鍛える方法を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

誘い方(夜の営み)

- 2024-08-04夜の営みの誘い方,女性から声をかける方法-公認心理師が解説

誘い方(デート)

- 2024-08-04デートの誘い方がうまくなるコツを公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

雑談力を上げるトレーニング方法

- 2024-08-04雑談力を上げるトレーニング法,話し方を公認心理師が解説‐ダイコミュ人間関係

叱り方のコツ(部下,大人向け)

- 2024-07-18部下の叱り方,10のコツを公認心理師が解説,大人向け‐ダイコミュ人間関係

自己開示のトレーニング法

- 2024-08-10自己開示が苦手!克服する8のトレーニング法を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

自己紹介-婚活中の女性編

- 2024-08-02女性向け,お見合い,婚活パーティの自己紹介と8つのコツ-ダイコミュ人間関係

自己紹介-婚活中の男性編

- 2024-08-02男性向け,お見合い,婚活パーティの自己紹介と7つのコツ-ダイコミュ人間関係

自己中心的な人の対処法

- 2024-07-20自己中心的な人は病気?原因と対策について公認心理師が解説|ダイコミュ知恵袋

嫉妬しない方法

- 2025-02-27恋愛や片想いで嫉妬しない方法を7つ紹介,公認心理師監修-ダイコミュ人間関係

失恋から立ち直る方法

- 2024-08-10失恋から立ち直る9の方法,過ごし方を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

シャイな男性の脈ありを見抜く方法

- 2024-07-08シャイな男性の脈あり,好意を見抜く方法を公認心理師が解説‐ダイコミュ人間関係

集団の会話に入れない,対処法

親近感がわく人になる方法

- 2024-07-10親近感がわく人になる7の方法,特徴を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

信頼関係を構築する方法

- 2024-08-04信頼関係を構築する,築く方法を公認心理師が解説‐ダイコミュ人間関係

親友がいない,作る方法

- 2024-08-04親友がいない男女の原因と作る方法を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

好き避けする男子への対策

- 2024-08-10好き避けする,男子,男性の心理と対策を公認心理師が解説‐ダイコミュ人間関係

誠実な人の見分け方

- 2024-07-31誠実な人,男性の見分け方,特徴を公認心理師が解説‐ダイコミュ人間関係

生理的に無理になった時の対処法

- 2024-07-25生理的に無理な男性,旦那への対処法,結婚を公認心理師が解説‐ダイコミュ人間関係

積極的な男性,女性になる方法

- 2025-01-21積極的な男性,女性になる方法,恋愛や友人関係が充実する‐公認心理師が解説

束縛する彼氏,夫への対処法

- 2024-07-26束縛する彼氏,夫の心理と6つの対処法-公認心理師が解説

疎外感を克服する方法

- 2024-08-10疎外感がつらい, 克服する6つの方法を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係相談

第一印象を良くする方法

- 2024-08-10第一印象を良くする8つの方法,トレーニングを公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

- 2023-12-13第一印象が良くなる!立ち姿,姿勢,座り方のコツを公認心理師が解説

単純接触効果を恋愛,片思いで活かす方法

- 2024-07-26単純接触効果を恋愛,片思いで活かす方法‐ダイコミュ人間関係

デマに惑わされない方法

デリカシーがない人,男性への対策

- 2024-07-25デリカシーがない人,男性,彼氏への対策を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

同調圧力に屈しない方法

毒親育ちの特徴と対処法

- 2024-08-10毒親育ちの特徴と対策を公認心理師が解説‐ダイコミュ人間関係

友達がいない方向け,作る方法

仲直りする方法

- 2024-09-14仲直りする方法,うまく伝えるやり方を公認心理師が解説‐ダイコミュ人間関係

慰める方法や言葉のかけ方

- 2024-07-26慰める方法,言葉のかけ方を公認心理師が解説‐ダイコミュ人間関係

情けない男性,ダメな男性を好きになる

人間関係がうまくいかない

- 2024-08-01人間関係が悪い,うまくいかない時の対処法を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

人間関係リセット症候群

- 2024-08-01人間関係リセット症候群の心理と対策を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

人間不信の治し方

- 2024-09-25人間不信の原因と病気,治し方を公認心理師が解説,ダイコミュ

人の好き嫌いが激しい心理の対策

- 2024-07-30人の好き嫌いが激しい人の心理と対策を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

ネットで誹謗中傷する人への対策

- 2024-08-01ネットで誹謗中傷する人への対策を公認心理師が解説‐ダイコミュ人間関係

飲み会が嫌い,楽しむ方法

- 2024-08-03下戸,お酒が飲めない方でも飲み会を楽しむ方法

- 2024-08-04飲み会嫌い,飲み会の誘いの4つの断り方

配慮に欠ける行動を改善する方法

- 2024-07-31配慮に欠ける行動を改善する8の方法を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

励ます言葉,励まし方

- 2024-07-31励ます言葉,励まし方を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

話し方のトレーニング法

- 2024-08-08話し方のトレーニング法①1問1答を改善する‐公認心理師監修,ダイコミュ人間関係

- 2024-02-15話し方のトレーニング法②「5W発話法」

- 2024-02-15話し方のトレーニング法③「自分へ感情質問法」

- 2024-02-15話し方のトレーニング法④「具体例活用法」

- 2024-02-15話し方のトレーニング法⑤「繰り返し表現」

- 2024-02-15話し方のトレーニング法⑥「~ぐらい法」

- 2024-02-15話し方のトレーニング法⑦「強調言葉くっつけ法」

腹黒い人の特徴と対策

- 2024-08-05腹黒い人,男女の特徴と6つの対策を公認心理師解説‐ダイコミュ人間関係

早とちりを直す方法

- 2024-08-03早とちりを直す方法を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

反抗期の対処法,接し方

- 2024-08-03反抗期の2つの時期ごとの対処法,接し方を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

- 2024-08-10第一次反抗期,幼少期の子どもへの対処法を公認心理師が解説

- 2024-08-04第二次反抗期の時期と対応・接し方「小学生・中学生編」ダイコミュ人間関係

- 2024-08-14反抗期がない原因,大人になったときの影響-ダイコミュ人間関係

引っ込み思案な性格を直す方法

- 2024-08-05引っ込み思案な性格の長所,直す方法を公認心理師が解説‐ダイコミュ人間関係

人が嫌いな原因と対策

- 2024-08-05人が嫌いな原因と8つの対策を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

人と比べる癖を直す,やめる方法

- 2024-08-24人と比べるのをやめる,なおす方法を公認心理師が解説‐ダイコミュ人間関係相談

人との距離感がわからない

- 2024-08-07人との距離感がわからない,難しい,近いときの取り方を公認心理師が解説

人の気持ちが分からない,治し方

- 2024-08-25人の気持ちが分からない治し方,原因,病気を公認心理師が解説‐ダイコミュ人間関係

人の目が気になる時の対策

- 2024-08-10人の目が気になる時の対策を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

人見知りの原因と治す方法

- 2024-08-26人見知りの原因と克服する,治す方法を公認心理師が解説‐ダイコミュ人間関係

人を好きになれない症候群

夫婦喧嘩から仲直りする方法

- 2024-09-09夫婦喧嘩から仲直りする12の方法を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

夫婦の会話がない,増やす方法

- 2024-08-28夫婦の会話がない,増やす7つの方法を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

復縁する方法,冷却期間の目安

- 2024-08-16復縁する方法,冷却期間の目安を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

不信感を持つ時の対処法

- 2024-08-26不信感を持つ時の対処法を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

振られた,辛い気持ちを整理する方法

- 2024-08-17振られた後の辛い気持ちを整理する方法を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

不倫の心理と対策

- 2024-09-17不倫がばれる確率,心理,対処法を公認心理師が解説,ダイコミュ

ぼっちで辛い,改善する方法

- 2024-08-18ぼっちで辛い,改善する8つの方法を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

褒め上手になる方法

- 2024-08-28褒め上手になる10の方法を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

本音を見抜く方法

- 2024-08-28本音を見抜く10の方法を公認心理師が解説‐ダイコミュ人間関係

マウンティングする人の心理と対処法

- 2024-08-28マウンティング,マウントする人の心理,される時の対処法

真面目過ぎる,改善する方法

- 2024-08-20真面目過ぎる性格を改善する方法を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

マスクを取るのが怖い

- 2024-08-30マスクを外すのが不安,取れない,怖い原因,日本人特有の心理と6つの対策

ムカつく人への対処法

- 2023-12-14ムカつく人への対処法を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

無視される時の対処法

- 2024-08-22無視される時の10の対処法を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

目を見て話す効果を活かす方法

- 2024-08-23目を見て話す心理と効果を上げる8つの方法を公認心理師が解説‐ダイコミュ相談室

メンタライゼーションのトレーニング法

モテる人の共通点,特徴

- 2024-08-30モテる人の10の共通点と特徴を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

やきもちを妬かない方法

- 2025-01-25やきもちを妬かない方法を公認心理師が解説‐ダイコミュ心理相談

優しい人になる方法

- 2024-08-27優しい人になる7つの方法を公認心理師が解説‐ダイコミュ人間関係

ユマニチュードケアのやり方

- 2024-07-29ユマニチュードケア入門,意味や歴史,やり方を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

よく笑う人になる方法

- 2024-08-28よく笑う人になる8つの方法,笑う効果を公認心理師が解説,ダイコミュ人間関係

欲求不満の対処法,解消法

ラポールを形成する方法

- 2024-08-31入門ラポールを形成する15の方法を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

理不尽な人の特徴と対応策

- 2024-08-30理不尽な人への対応法,上司,クレームへの対処法

類似性,似た者同士を活かす方法

- 2024-09-01類似性,似た者同士の効果や心理を活かす方法を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

別れる方法,タイミング

- 2024-08-31別れる方法,タイミングを公認心理師が解説‐ダイコミュ人間関係

- ビジネスコラム

印象操作に騙されない方法

- 2024-12-31印象操作する人に騙されない方法を公認心理師が解説-ダイコミュビジネス

エンパワーメント力を高める方法

感情労働を減らす方法

- 2024-09-09感情労働とは何か,減らす6つの方法を公認心理師が解説-ダイコミュビジネスコミュ力

クレーム対応のやり方

- 2024-09-06初学者向けクレーム対応入門,10のやり方を公認心理師が解説‐ダイコミュビジネスコミュ力

- 2024-09-15クレーム対応の基本-直接謝罪する場合②

- 2024-09-15クレーム対応の基本-メールで謝罪する場合③

- 2024-09-15クレーム対応の基本-電話で謝罪する場合④

決断力をつける方法

- 2024-12-31決断力をつける8つの方法を公認心理師兼,現役経営者が解説-ダイコミュコミュ力

行動力がない原因と対策

- 2024-12-31行動力がない4つの原因と対策を公認心理師が解説‐ダイコミュビジネスコミュ力

行動力を高める方法

- 2024-12-31行動力を高める8つの方法を公認心理師が解説‐ダイコミュビジネスコミュ力

先延ばし癖の治し方

- 2024-09-21先延ばし癖の意味とは?心理的な対策,公認心理師が解説

資格商法を見抜く方法

- 2024-12-31資格商法を見抜く方法を現役経営者が解説-ダイコミュビジネスコミュ力

ジェスチャーのトレーニング方法

仕事が辛い時の過ごし方,対処法

- 2024-12-31仕事が辛い時の過ごし方,対処法を公認心理師が解説-ダイコミュビジネスコミュ力

仕事でやる気がでない原因と治し方

仕事に行きたくない時の対処法

- 2024-09-26仕事に行きたくない時の8つの対処法を公認心理師が解説-ダイコミュビジネスコミュ力

仕事のプレッシャーに打ち勝つ方法

- 2025-01-01仕事のプレッシャーに打ち勝つ12の対策を公認心理師が解説-ダイコミュビジネス相談

失敗が怖い,克服する方法

- 2023-12-15失敗が怖い心理を克服する8つの方法を公認心理師が解説-ダイコミュビジネスコミュ力

謝罪の仕方,方法

- 2025-01-01初学者向け,謝罪の仕方,10の方法を公認心理師が解説-ダイコミュビジネスコミュ力

自己紹介-会社,職場,サークル編

自己紹介,面接就職活動に強くなる

- 2025-01-01自己紹介,面接や就職活動に強くなる方法,現役経営者が解説‐ダイコミュビジネス

職場の人間関係に疲れた

- 2024-10-04職場の人間関係に疲れた,良くする,改善する12の方法を公認心理師が解説

職場のメンタルヘルス

- 2025-01-01職場のメンタルヘルス,セルフケア,4つの対策を公認心理師が解説

常連客・リピーターを増やす方法

- 2025-01-01常連客・リピーターを増やす12の方法を現役経営者が解説‐ダイコミュビジネス

ストレングスモデルを活かす方法

- 2024-10-14ストレングスモデルの意味や活用法を公認心理師が解説‐ダイコミュビジネスコミュ力

スピーチの構成の仕方,例文

スピーチがうまくなる方法

- 2025-01-01スピーチがうまくなる7つのコツを現役経営者が解説‐ダイコミュビジネスコミュ力

セクハラ被害への対処法

- 2025-01-01セクハラされた時の対応の仕方を公認心理師が解説‐ダイコミュビジネスコミュ力

責任感がない原因,持つ方法

- 2025-01-01責任感がない,持つための8つの方法を公認心理師が解説-ダイコミュビジネスコミュ力

説得力を高める話し方

- 2025-01-01説得力を高める12の話し方を現役経営者が解説‐ダイコミュビジネスコミュ力

専門性をアピールする方法

- 2025-01-01専門性をアピールする7つの方法を公認心理師が解説-ダイコミュビジネスコミュ力

尊敬する人はいますか?答え方

探求心を持つ,高める方法

- 2025-01-01探求心を持つ,高める7つの方法を公認心理師が解説-ダイコミュビジネスコミュ力

単純接触効果,広告,CM,ビジネスでの活用法

- 2025-01-01単純接触効果とビジネスの活用法,広告,CM‐ダイコミュビジネス

チームワーク力を高める方法

- 2025-01-01チームワーク力を高める10の方法を現役経営者が解説‐ダイコミュビジネスコミュ力

ディスカッション,議論が苦手

- 2025-01-01一夜漬け!ディスカッション入門,議論が苦手から強くなるコツ①‐ダイコミュビジネス

怠け者,サボり癖の治し方

話し方教室の選び方

- 2025-01-01話し方教室の評判,種類を現役講師が詳しく解説-公認心理師監修①

- 2025-01-01話し方教室の選び方,講師の質を見抜く10の方法-公認心理師監修②

- 2025-01-01話し方教室は効果があるのか-公認心理師監修③

- 2025-01-01話し方教室で騙された話-公認心理師監修④

パワハラ上司への対策

- 2025-01-01パワハラ上司への8つの対策を公認心理師が解説-ダイコミュ人間関係

判断力を鍛える方法

PDSAサイクルの使い方

非認知能力の意味、高め方・伸ばす方法

フットインザドア法の使い方

プレゼンテーションのコツ,話し方

メンタルが弱い人への接し方

- 2025-01-01仕事でメンタルが弱い人,長所と短所,病気や接し方を公認心理師が解説,ダイコミュ

やりたいことがない,見つけ方

リーダーシップ理論,発揮の仕方

- 2025-01-01リーダーシップ理論入門①-種類,歴史,発揮の仕方を現役経営者が解説①ダイコミュビジネスコミュ力

- 2025-01-01リーダーシップ入門②6つの心理学をおさえよう

- 2025-01-01リーダーシップ入門③必要な6つのコミュニケーションスキル

両面提示法の使い方

- 2025-01-01両面提示法の意味とは?使い方,効果を公認心理師が解説-ダイコミュビジネスコミュ力

冷静沈着になる方法

- 2025-01-01冷静沈着になる方法を公認心理師が解説‐ダイコミュビジネスコミュ力

ロジカルシンキングの鍛え方

- 2025-01-01入門ロジカルシンキングの鍛え方,トレーニング法-ダイコミュビジネスコミュ力

論破する人から身を守る方法,テクニック

論理的思考を鍛える,トレーニング

- 2025-01-01論理的思考を鍛えるトレーニング方法の基礎,ダイコミュビジネスコミュ力

論理と直感を使い分けるコツ

- 総合コラム

コミュニケーション能力

- 2024-08-06初学者向け‐コミュニケーション能力の意味とは?高い人,低い人の原理となぞ解き

●通信講座で心理学や人間関係

Copyright(c) 2006-2025 Direct Communication co.,Ltd all right reserved

話し方教室、大阪、東京、新宿、横浜「ダイレクトコミュニケーション」 © Direct Communication, Inc.

All Rights Reserved.社交不安障害の発症年齢

図1. (DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアルより、一部改変)

緊張しない-簡易診断緊張しやすさ診断

それではここで実際に今の状況を知るために、「緊張しやすさ診断」をしてみましょう。

全くそう思わない あまり思わない どちらでもない ややそう思う とてもそう思う

全くそう思わない あまり思わない どちらでもない ややそう思う とてもそう思う*長所

あなたはかなり緊張しやすいタイプです。緊張しやすさが高い方は、気を抜かないように心身ともに張りつめ、集中力を持続できる傾向にあります。気を抜けないおかげで注意深く物事に取り組み、ケアレスミスなども少なく、周囲の人には頼りにされる存在として受け入れられていることが多いと考えられます。*注意点

緊張が長期的に続くと、不眠やストレスによる抑うつにつながる恐れがあります。緊張については「完璧主義傾向」が関連していると言われています。完璧主義が強すぎると自分ひとりで物事を抱え込み、心身ともに疲弊してしまう傾向があります。周囲へ助けを求めることを忘れず自分ひとりで抱え込みすぎないように気を付けましょう。以下のコラムの改善策を参考にしてみてください。また異常な緊張が長期的に続いている方は、心療内科や精神科の受診を検討しましょう。*長所

あなたは緊張しやすいタイプです。緊張しやすさがやや高い方は、とても良く回りを見ている傾向にあります。周りを良く見ているからこそやや緊張しやすいといえます。周囲の人からは、縁の下の力持ちやよく気が利くと言われ、信頼されている方が多いでしょう。*注意点

緊張が長期的に続くと、不眠やストレスによる抑うつにつながる恐れがあります。緊張緊張しやすさがやや高い人の中に「人の視線を気にしすぎてしまう」傾向を持つ方が一定数いることが分かっています。過剰な緊張がある場合は人の目を気にしすぎていないか?確認してみましょう。以下のコラムの改善策を参考にしてみてください。*長所

あなたはやや緊張しやすいタイプですが健康的なレベルです。適度に緊張しやすさい方は、とても良く回りを見ている傾向にあります。周りを良く見ているからこそやや緊張しやすいといえます。周囲の人からは、縁の下の力持ちやよく気が利くと言われ、信頼されている方が多いでしょう。*注意点

現在は健康的なレベルですが、今後もし緊張が長期的に続くき、不眠やストレスを感じることがある場合は注意が必要です。張しやすさがやや高い人の中に「人の視線を気にしすぎてしまう」傾向を持つ方が一定数いることが分かっています。過剰な緊張がある場合は人の目を気にしすぎていないか?確認してみましょう。以下のコラムの改善策を参考にしてみてください。*長所

20~23点の方

やや緊張しにくいタイプです。物事に取り組むときに気を張りすぎず、抜きすぎず適度な緊張感で物事に取り組む方が多いでしょう。適度な緊張しやすさを持つ方は、集中して物事に取り組むことができます。19点以下の方

緊張しやすさは低い傾向にあります。長所として、いつも肩の力を抜いて周囲の人と関わったり、物事に取り組むことができます。物事に動じず頼りがいのある方が多いでしょう。また警戒心が低く、社交的な方が多いと言えます。*注意点

20~23点の方

現段階では問題があるレベルではないですが、緊張が長期的に続くと、不眠やストレスによる抑うつにつながる恐れがあります。予防として緊張への対処法を学習することをお勧めします。19点以下の方

緊張しやすさが低い方は、ケアレスミスをする可能性があります。少し注意深く物事に取り組む必要があるかもしれません。集中するために時間を決めて物事に取り組む、ミスを防ぐために一度にたくさんの物事に取り掛からないように注意するなど気を付けましょう。緊張(MAX 40)

緊張(MIN 8)

あなたのライン

男性女性点数が高いほど緊張しやすいことを示しています。以下の基準を参考にしてみてください。

・34~40 かなり緊張しやすい

・29~33 緊張しやすい

・24~28 やや緊張しやすい

・8~23 緊張しない~あまりしない

24点以上の方は注意が必要です。男女比はほとんどなく、緊張は性別問わず共通した悩みであるようです。(解説;精神保健福祉士 川島達史)緊張(MAX 40)

緊張(MIN 8)

あなたのライン

年代別の比較となります。ご自身の年代と比較してみましょう。年代ごとの差はほとんどないですが、比較的年を取るごとに緊張する傾向が低くなるようです。

あなたが所属する群

↓以下の2群に当てはまった方は注意しましょう。

・34~40 かなり緊張しやすい

・29~33 緊張しやすい総合

順位 都道府県 平均値 回答数 1 滋賀県 32.2 64 2 熊本県 32.17 72 3 広島県 31.92 126 4 長野県 31.77 93 5 徳島県 31.54 28 6 島根県 31.48 27 7 山口県 31.32 68 8 鹿児島県 31.25 80 9 福島県 31.23 95 10 長崎県 31.23 53 11 埼玉県 31.16 351 12 香川県 31.15 41 13 岩手県 30.98 62 14 沖縄県 30.97 105 15 千葉県 30.94 332 16 高知県 30.94 33 17 東京都 30.91 898 18 群馬県 30.89 87 19 秋田県 30.86 77 20 静岡県 30.79 193 21 山形県 30.76 59 22 北海道 30.74 384 23 大分県 30.73 44 24 青森県 30.6 70 25 愛知県 30.59 383 26 新潟県 30.54 103 27 奈良県 30.5 72 28 茨城県 30.5 147 29 兵庫県 30.44 263 30 福岡県 30.36 246 31 大阪府 30.35 441 32 京都府 30.33 141 33 佐賀県 30.23 40 34 神奈川県 30.2 525 35 岡山県 30.2 87 36 宮崎県 30.15 53 37 宮城県 30.14 136 38 栃木県 30.1 78 39 鳥取県 30 36 40 三重県 29.95 88 41 和歌山県 29.91 53 42 山梨県 29.88 41 43 石川県 29.83 95 44 岐阜県 29.69 104 45 富山県 29.47 57 46 福井県 29.39 36 47 愛媛県 29.04 45 男性

順位 都道府県 平均値 回答数 1 長野県 33.23 30 2 徳島県 33.2 10 3 山口県 32.65 23 4 滋賀県 32.39 31 5 福島県 32.21 38 6 熊本県 32.18 34 7 沖縄県 31.71 34 8 宮崎県 31.36 22 9 山形県 31.27 26 10 島根県 31.22 9 11 福岡県 31.13 92 12 宮城県 31.08 63 13 東京都 31.07 334 14 奈良県 31.06 34 15 鹿児島県 31.04 27 16 長崎県 31 14 17 広島県 30.96 47 18 埼玉県 30.9 147 19 北海道 30.88 152 20 秋田県 30.78 32 21 大阪府 30.71 167 22 栃木県 30.66 35 23 佐賀県 30.63 19 24 静岡県 30.54 76 25 兵庫県 30.51 108 26 千葉県 30.45 137 27 京都府 30.42 53 28 岡山県 30.41 37 29 神奈川県 30.33 207 30 愛知県 30.29 175 31 群馬県 30.27 33 32 青森県 30.21 28 33 香川県 30.17 29 34 高知県 30.15 13 35 大分県 30.1 20 36 三重県 29.95 43 37 茨城県 29.9 63 38 岩手県 29.85 26 39 石川県 29.74 38 40 和歌山県 29.68 28 41 山梨県 29.56 9 42 愛媛県 29.5 16 43 新潟県 29.19 47 44 福井県 29.06 16 45 富山県 28.71 28 46 岐阜県 28.09 35 47 鳥取県 27.18 11 女性

順位 都道府県 平均値 回答数 1 香川県 33.5 12 2 広島県 32.53 78 3 滋賀県 32.19 32 4 熊本県 32.16 38 5 新潟県 31.82 55 6 岩手県 31.63 35 7 島根県 31.61 18 8 鹿児島県 31.55 51 9 大分県 31.45 22 10 高知県 31.45 20 11 長崎県 31.31 39 12 千葉県 31.31 193 13 埼玉県 31.3 201 14 鳥取県 31.24 25 15 長野県 31.11 62 16 群馬県 31.06 50 17 秋田県 30.98 44 18 静岡県 30.96 113 19 青森県 30.95 41 20 茨城県 30.94 84 21 愛知県 30.86 207 22 東京都 30.81 556 23 沖縄県 30.65 69 24 北海道 30.62 230 25 徳島県 30.61 18 26 山口県 30.59 44 27 岐阜県 30.51 69 28 福島県 30.5 56 29 岡山県 30.46 46 30 兵庫県 30.4 155 31 山形県 30.28 32 32 大阪府 30.26 265 33 京都府 30.21 87 33 富山県 30.21 29 35 和歌山県 30.16 25 36 神奈川県 30.1 314 37 奈良県 30 38 38 山梨県 29.97 32 39 三重県 29.96 45 40 福岡県 29.9 154 41 石川県 29.89 57 42 佐賀県 29.86 21 43 栃木県 29.62 42 44 福井県 29.47 19 45 宮崎県 29.29 31 46 宮城県 29.09 70 47 愛媛県 28.79 29

2018年6月に公開しました。現在集計中です。

この診断を友達に伝える

育児困難場面における親の「意図性」以下の図は「意図性」の結果です。こちらも不適切な養育 高群の方が、高いことが分かります。

つまり、子育ての困難場面で「わざと私を困らせる」といった意図を、不適切な養育 高群の方が抱きやすいといえます。

対人魅力に及ぼす効果:男性男性であっても情緒不安定な人のほうが他人を明るいと捉えていることが明らかになりました。情緒不安定な人のほうがい他人を好意的に見る傾向がありそうです。

次におおらかさはどうでしょうか。下図のように情緒不安定な人のほうが他人をおおらかであると捉えていることが示されました。やはり情緒不安定な人は他人のプラス面を見る傾向が強そうです。

誤答率の増分

誤答率の増分誤答率の測定する研究では、参加者たちに「4+9+2」のような3つの数字を足すという課題を与えました。不安感と同じように以下の2つの条件を比較しました。

条件1:不快な音を鳴らす

条件2:30秒に時間短縮その結果が以下の図です。

上記の図でわかるように、30秒の制限時間ありの群よりも、オレンジの大きなエラーがなる群の方が圧倒的に誤答率が低いことが分かります。つまり、焦燥感が高いほどミスも多くなってしまうと考えられます。牧野(2016)高校生における愛着スタイルと感情抑制の関連を参考に作成した図

上記の図でわかるように、30秒の制限時間ありの群よりも、オレンジの大きなエラーがなる群の方が圧倒的に誤答率が低いことが分かります。つまり、焦燥感が高いほどミスも多くなってしまうと考えられます。牧野(2016)高校生における愛着スタイルと感情抑制の関連を参考に作成した図 診断基準DSM-5 境界性人格障害

診断基準DSM-5 境界性人格障害境界性パーソナリティ障害の診断を下すには,以下の5つ以上により示される,不安定な人間関係,自己像,感情(すなわち,感情の調節不全)および顕著な衝動性の持続的パターンが認められる必要がある。

・見捨てられること(実際のものまたは想像上のもの)を避けるため必死で努力する

・不安定で激しい人間関係をもち,相手の理想化と低評価との間を揺れ動く

・不安定な自己像または自己感覚

・自らに害を及ぼしうる2領域以上での衝動性(例,安全ではない性行為,過食,向こう見ずな運転)

・反復的な自殺行動,自殺演技,もしくは自殺の脅しまたは自傷行為

・気分の急激な変化(通常は数時間しか続かず,数日以上続くことはまれ)

・持続的な空虚感

・不適切な強い怒りまたは怒りのコントロールに関する問題

・ストレスにより引き起こされる一時的な妄想性思考または重度の解離症状自己受容を高める考え方リスト1.私が悪い行動したとき、あくまでも「悪い行動」をしただけであって「悪い人」ではありません。

2.うまく行動し、物事を成し遂げるとき、私は「良い人」ではありません。私は「うまく行動」した人です。

3.勝ち負け、引き分けにかかわらず、自分を受け入れることができます。

4.私は自分自身を証明しようとせずに自分自身になることができます。

5.私には多くの欠点があり、それらの修正に取り組むことができます 自分を責めたり、非難したり、傷つけたりすることなく。

6.私は自分が良い人でも悪い人でもないことを証明できない人。私ができる最も賢いことは、単に受け入れることです。

8.弱点、不利な点、および それらによって自分自身を判断したり定義することはありません。

9.自尊心を求めることは、自己判断につながり、最終的には自責の念につながります。自己を受け入れ、これらの自己評価を回避します。

10.私は何にも、または誰にも見られてない自分を受け入れます。ICD-10診断ガイドライン 全般性不安障害患者は少なくとも数週、通常は数か月、連続してほとんど毎日、不安の一次症状を示さなければならない、それらの症状は通常、以下の要素を含んでいなければならない。

(a)心配(将来の不幸に関する気がかり、「いらいら感」,集中困難など).

(b)運動性緊張(そわそわした落着きのなさ、筋緊張性頭痛、振戦、身震い、くつろげないこと).

(c)自律神経性過活動(頭のふらつき、発汗、頻脈あるいは呼吸促拍、心窩部不快、めまい、口渇など).

上記の図でわかるように、

上記の図でわかるように、

肉まんさん こんにちは。頂いたお悩みについてアンサー動画を作成しました。良かったらこちらの動画を参考にしてみてください。*名前欄のクリックでも動画に飛ぶようになっています。

https://www.youtube.com/watch?v=Y9P9AMtzPGg